東大のカオスから

世界的な“スター”と“ヒット”

を生み出す

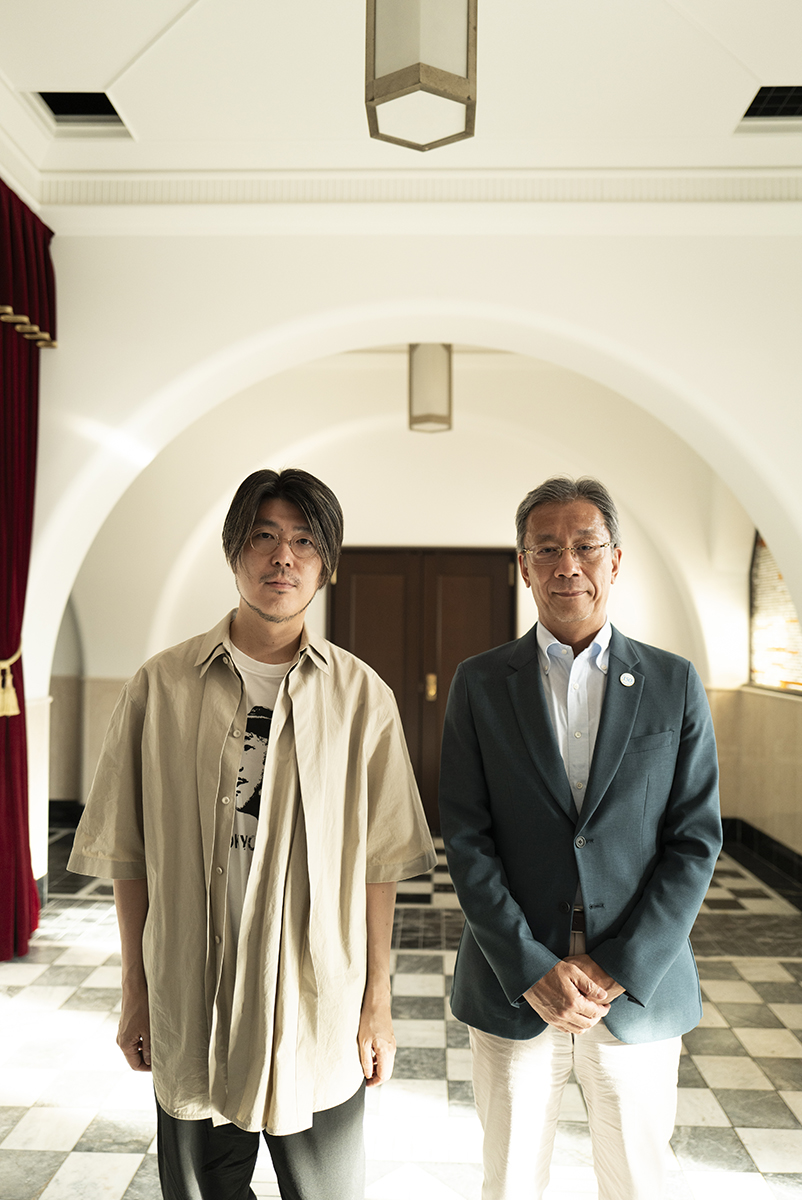

藤井輝夫東京大学総長

川村元気映画プロデューサー・映画監督・小説家/

東京大学 先端科学技術研究センター 客員教授

対談

今の東大に必要なのは“創造教育”の場である。

川村: 今日は「東大カオスキャンプ」というプロジェクトについて、企画の発端を振り返りつつ、どんなプロジェクトになるといいのか、ブレストを兼ねて将来のビジョンを話しあえればと思っています。

藤井: はい、どうぞよろしくお願いします。

川村: プロジェクトが立ち上がった経緯から振り返りますと、知人を通じて、藤井総長にお会いする機会があり、日本における「創造教育」の場を東京大学に創るアイデアをお伝えしたのが最初でした。

藤井: はい。私も今の東大にはこういうものが必要だと思っていたので、とても嬉しい提案でした。

川村:

正直に申し上げると、私にとっての東大の印象というのは「もっとスターやヒットを輩出する場になれないものか」という歯がゆいものでした。

これは日本全般にいえることかもしれないのですが、技術や知識は素晴らしいのに、ストーリーやアートの発想、そして色気のようなものが不足していて、なかなか社会と繋がらず、世界に届かない。

藤井:

そうですね。それは我々の大きな課題です。アカデミア領域では評価されていても、それをどうやって社会実装していくか。

そして私としても大学からクリエイターと呼ばれる人が輩出されるようになってほしいと思っています。一方で、クリエイターと呼ばれる人がどういうパスで進んでいけばいいか、現状のエコシステムだとわかりにくいですよね。このプロジェクトから、面白い人材が生まれることを期待しています。

“脳みそを揺るがす”カオティックな2週間

川村: その後、藤井総長や東大の先生方と数ヶ月に渡りブレストさせていただきました。普通の講義だと「通年で週1回の授業」となりそうなところを、サマーキャンプの形にしようと提案してくださったのは藤井総長でした。あれは直感的に、思いつかれたのでしょうか?

藤井: まとまった期間で、集中して何かを仕上げるみたいな方が、このプロジェクトには合っているんじゃないかなと思ったんです。

川村: サマーキャンプのアイデアは、本当に素晴らしいと思いました。毎週の講義だと、どうしてもルーティンになってしまう可能性がありますし、夏休みの2週間なら、今後、地方の大学やさらには海外の大学からも参加してもらえるということもあります。

藤井: クリエイティブな領域に潜在的な関心のある学生にとって、ひとつの取っ掛かりになればいいですね。

川村: 今回、重要だと思っているのは「プロデュース」という観点です。優れた才能や技術を持っている学生たちの素質を、「プロデュース」により価値あるものとして世の中に橋渡ししていく。今足りないのは、そこだと思っているのです。

藤井: その通りですね。近年、東大でもスタートアップに力を入れているのですが、ビジネス領域だけではなくて、クリエイティブ領域でも盛り上がっていくことが必要だと常々感じています。

川村:

アニメーションを創る「ピクサー」という会社があるのですが、ジョン・ラセターという天才的なアニメーション作家と、スティーブ・ジョブズという天才的な技術者・経営者が出会ったことで生まれたクリエイティブカンパニーです。

サンフランシスコにあるピクサー本社に行った時に感銘を受けたのが、中心にある「スティーブ・ジョブズ・ビルディング」です。横長のビルなのですが、右側のフロアには監督、脚本家、アニメーターなど右脳系のクリエイターが、左側のフロアにはコンピューターの技術者や経理、法務など左脳系の人材が働くようにデザインされていたんです。右脳と左脳の社員たちが、休み時間になると真ん中のフロアに降りてきて食事をしたり休憩をしながら会話をしていて、その職場の発想自体がアートでありストーリーでありデザインだなと感激しました。

異なる才能がカオティックに混じり合い、高め合いながら、新しいスターやスタートアップが生まれる。この発想は、カオスキャンプの核心部分になると思っています。

理系文系アート系の垣根を超えた“原初の才能”

川村:

私は失敗研究が趣味で、新しいことを始めるときは、さまざまな人から失敗エピソードを聞かせてもらいます。東大の先生方と話していて、「どんな講座も数年過ぎるとルーティンになりがち」と教えてもらいました。

一方で「最初の三年くらいの時期に優秀な人材やアイデアが出ることが多い」という話に興味を持ちました。その理由を聞いたら、最初の三年くらいは、教える側も教わる側もある意味「カオス」だからですと。論理的になり、整理されてくると、教育の場としての成熟と相反して、いろいろなものを失うのかもしれないと推測しました。

藤井: 予定調和になっていきますよね。あるいは予測可能な範囲を越えられないとか。

川村: 賢い人ほど、調和させるのが得意ですしね(笑)。ただ映画の世界でも、撮影が順調に進んだものがヒットするかというとそんなことなくて、制作過程でトラブルが多かった作品の方が結果大ヒットするということがよく起きます。

藤井: そうなのですね(笑)。

川村: 「カオス」には、「原初の神」といった意味があるんです。カオスという言葉は「秩序なき状態」のイメージを持たれていますが、それとは別に「根源的な神の概念」が含まれると知って、それがいいなと思ったんです。文系、理系、アート系などの垣根を超えた原初の才能を発見し、世界に繋ぐ場所になればと。

藤井: 生命的なものも、カオスの淵から生まれると言いますしね。それに、カオスは、無秩序に見えて、実はそこに一定の秩序はあるというのが面白い状態だと思います。

川村: そうなんです。カオスは単なる無秩序ではない。東大とカオスという言葉の組み合わせも、真逆のようで相通じるものがあって、とても気に入っています。

藤井: 東大内にいる先生たちにも、ごちゃごちゃに混ざってもらえたらと思っています。大学という場所は、同じキャンパスにいろいろな学部がありながら、意外と交流がないんです。一人一人はそれぞれの専門領域で活躍しているのですが、そういう点と点をどうやって繋いでいくか、それが私のテーマです。

川村: このプロジェクトを応援してくれる企業各位にも同じことが言えると思っています。違う領域の協賛企業同士がカオスキャンプを通じて、日本を代表するクリエイター講師陣、そしてそこに参加する選ばれし学生たちと一緒になって混ざるような場にしたいです。広報や文化支援の視点だけでなく、参加された協賛企業や社員の方々にもイノベーションが起きるようになるのが理想です。

藤井: 大人たちが向き合う場も必要ですよね。

アジア中・世界中の才能が集結する場所に

川村: 藤井総長は、東京大学が今後どのようになっていくべきだとお考えでしょうか?

藤井: 知の地平を広げていくということは勿論、未来の社会を作る人を育てていかなきゃいけないと思っています。テクノロジーも発達していますし、AIを含めてツールの変化も大きい。その変化を見据えて、未来の社会をデザインできる人材が必要です。グローバルに未来を紡いでいける人材をいかに育成できるか、目下それに取り組んでいるところです。

川村: 海外の学生が、東京大学という場所を選ぶメリット、面白さはどういうところにありますか?

藤井:

日本文化の魅力、インドくらいまで含めて東アジア研究の蓄積は大きいので、そこにアクセスできること、それにプラスして最先端なテクノロジーがあることでしょうか。

そのような意味では十分にポテンシャルはある。ただそのためには、全て英語でできる、あるいは秋入学というような仕組みが必要です。今取り組んでいる「College

of

Design」構想では、世界中から学生を集めて、学部を横断して学べるような環境を作ろうと思っています。

川村:

コロナ禍のあたりから、Netflixをはじめとした配信サービスで日本のアニメや映画が世界中で見られるようになりました。そういう意味でも日本に興味を持っている学生は増えているはずです。私も「アジア」という意識は強く持っています。特に東アジアは近い感覚もありますし、うまく混じりあえば大きなパワーを持つのではないかと。

今回のカオスキャンプには、どんな学生たちに参加してもらえたらいいと思いますか?

藤井:

やりたいことはぼんやりと思っているけど、まだ視野の狭い学生に参加してもらって、刺激を受けて、やりたいことが具体的になる場になればと。あるいは大きなショックを受け、大きな転換を迎えるような場でもいいですね。

一番大事なのは視野を広げること。多様な才能が集まる場で、集中的に作業すると成長があるはずです。

川村:

ショックを受ける体験は重要ですね。私も若い頃、ショックを受けるたびに成長させてもらいました。10代、20代のときに、自分よりはるかに面白い人がいる、まったく異なる視点で世の中を見ている人がいる、そうやってショックを受けたことが今に繋がっています。

キャンプでは、座学で終わるのではなく講師からのフィードバックや学生同士のディスカッションを中心に、できるだけ「対話」を重視したいと思います。

“ショックを受ける体験”ほど貴重なものはない

藤井: そうですね。繰り返し試行錯誤し、それこそ右脳と左脳を行き来するような、そんな時間の中で何かを見つけてもらえたら嬉しいです。

川村: 参加する学生たちはもちろん、大人たちにとっても、自分のアイデンティティや才能の在処を発見する時間になるとよいなと思っています。カオスという場をくぐることでしか得られない変化に期待しています。

藤井: 確かに、自分のことを、自分が一番わかってない場合ってありますよね。

川村:

自分のアイデアや才能をどうやったら最大化できるか、社会や世界とつながることができるのか。チームとして客観化しながら高めあうところまで進めたいと思っています。

そのために、第1期としては30人という小学校のクラスくらいの人数をイメージしています。例えば、10人は数学やテクノロジーの才能、10人はアートやストーリー分野から、そしてあとの10人は才能やアイデアをつないでいくプロデュース能力に長けている学生が参加してくれるといいなと思っています。それぞれの分野の才能を組み合わせたチームが自然に生まれればと。

藤井: 「ピクサー」のように、チームで何か成果を出していくと。

川村:

そうですね。「ひとりで創りたい!」という学生がいてもいいですし、「自分には天才はないけれど、その価値を理解できる」という学生がいてもいいわけです。「週刊少年ジャンプ」において漫画家と編集者が組み合わさって傑作が生まれていくように、カオスの中で才能が繋がっていくのが理想です。

いかに「カオス的な場」を作れるか、日本のトップクリエイターたちと構想を練っていますので、これからもブレストを続けさせてください。

藤井: ぜひお願いいたします。